紀貫之が土佐から京都までの55日間を綴った土佐日記

2016.1.22

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

#紀貫之 #土佐日記 #土佐日記つらゆき時代まつり

紀貫之最古の歌とされているのは、寛平5年(893年)前後の「是貞親王家歌合」「寛平御時后宮歌合」。

紀貫之は、延喜5年(905年)、勅撰和歌集である「古今和歌集」の撰者の1人となり、延長7年に「新撰和歌集」の撰を命じられ、延長8年(930年)から土佐守の赴任中に撰を完成させました。

承平4年(934年)に土佐守の任期を終えて帰京した紀貫之は、日本最古の日記文学と言われる「土佐日記」を書き上げました。

承平4年12月21日・【男もすなる日記といふものを女もしてみむとてするなり。】

男も書くと言う日記というものを、女である私もしてみようと思って書く、という冒頭から始まる「土佐日記」。

紀貫之は男ですが、日本文学史上初めて書き手を女性の筆に託して仮名書きしたものとされ、その後の日記文学や随筆女流文学の発達に大きな影響を与えたと言われています。

承平4年12月21日・【それの年の十二月の二十日あまり一日の日の、戌の時に門出す。】

ある年の十二月二十一日の午前八時頃に出立する、という文があります。

この日に、紀貫之は土佐の国府を出発したとされています。

現在でも、南国市国府地区には、平安時代に国司として赴任した紀貫之が住んでいた国司館の跡があり、この邸跡の南一帯は土佐の国衙(こくが)跡と言われています。

南国市では、そんな紀貫之を偲ぶお祭り「土佐日記つらゆき時代まつり」が開催されます(日程未定)。

当日は、紀貫之や紫式部、随身・供奉・市女笠等に扮した衣冠や十二単などの平安時代の衣装を身にまとった約150人もの行列が、国府(古今集の庭)の門出や大湊の船出の様子を再現しつつ、街中を練り歩くそうです。

紀貫之は土佐の国府を出発した後、京都へと船が出る、室津(室戸市)を目指します。

承平5年1月10日・【十日。今日はこの奈半の泊にとまりぬ。】

この前日、紀貫之は現在の奈半利町に到着します。

紀貫之が奈半利町に2泊した記念として、奈半利橋の東には「土佐日記那波泊」と記された大きな石碑が残っていますよ。

同日、紀貫之は現在の室戸市羽根町に到着。

「土佐日記」では、幼い子供がこの地名を聞いて

【まことにて名に聞くところ羽根ならば飛ぶがごとくに都へもがな】と詠みます。

これは、本当に名に聞くとおり羽であるならば、飛ぶように都へ帰りたいものだという、望郷の念にかられる思いをよく表していますが、この幼い子供につけて思い出されるのが、紀貫之が土佐で亡くした幼い娘のことのようにも思えます。

室戸市の羽根岬には、この歌を刻んだ歌碑があるんですよ。

また、室戸市には、紀貫之が命名したと今に伝えられている「梅香(まいご)の井戸」などもあります。

「土佐日記」を詳しく読めば、紀貫之の移りゆくものへの心くばりや情に厚い人柄がよく分かります。

中でも、京都から連れて来た愛娘が急病で亡くなり、共に京都へと帰れない嘆きや情愛、哀傷は、日記文の至るところに伺うことができます。

【都へと思ふをものの悲しきはかへらぬ人のあればなりけり】

都へと帰るのだと思うにつけて何となく悲しいのは、一緒に帰らない人がいるからだ、と詠んだ紀貫之。

「高知県立文学館」には、唯一土佐に残る伝紀貫之筆「月字額」の拓本(木や石、または石碑などに刻まれた文字や文様を墨を使って紙に写しとったもの)や「土左日記(土佐日記)」の延徳本(慶長五年書写)影印、「土佐日記抄」や「土佐日記考證」など、江戸時代以降の重要な注釈書や研究書を所蔵しており、展示しています。

みなさんも、紀貫之が旅をした場所を巡り、「土佐日記」を読んで、紀貫之が生きた時代に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

取材協力/南国市観光協会、高知県立文学館(高知県高知市丸ノ内1-1-20)

※イベント情報は2016年当時のものになります。

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知の絶品調味料『ぬた』

2016.1.21

テーマ:こじゃんとうまい

最終更新日:2024年10月29日

かつおのたたきをこよなく愛する高知県民は、にんにくに関しては無礼講なんです。

でも、好きなのは、にんにく玉だけじゃないんですよ。

『葉にんにく』って知っちゅう?

『葉にんにく』は、にんにくの葉の事。

にんにく玉から、いつの間にか緑の芽が出てきていた、なんて経験はありませんか?その芽が育って『葉にんにく』になります。

寒さの厳しい冬場が収穫の最盛期。宴会料理のくじら鍋やすき焼き鍋にと、食卓を彩る高知県の伝統野菜なんです。

この『葉にんにく』を使って作る調味料が、『ぬた』。

外見は、フレンチソース?と見紛うほど鮮やかな緑色。なかなか味の想像ができないでしょう?

『葉にんにく』と味噌、酢、砂糖を混ぜて作るんですよ(2016年1月15日のブログで紹介中)。

『ぬた』は各家庭でも作りますが、スーパーなどでも手軽に購入する事ができます。

最近は、サラダにかけるドレッシング感覚のチューブ入り『ぬた』もあるんです。

高知県民にとって、ブリ、ハマチ、シイラの刺身は『ぬた』をかけていただくのが定番。

高知を代表する海産珍味『どろめ』(いわしの稚魚)も『ぬた』で。

イカやネギのぬた和えは、高知のお袋の味。

まあ、試してみてや。

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

ぬた

2016.1.15

テーマ:こじゃんとうまい

最終更新日:2024年6月10日

材料4人分

・葉にんにく緑の部分 100g

《A》

・白みそ(西京みそ) 50g

・砂糖 大さじ1

・酢 大さじ3

・水又は牛乳 大さじ1~3

[作り方]

1.葉にんにくを刻み、更にすり鉢ですりつぶす。

2.Aを加えて混ぜ、水又は牛乳でややなめらかにのばすと出来上がり。(フードプロセッサーでもできます)

高知の絶品調味料!ブリのお刺身にかけて召し上がれ。

○レシピ提供 高知県園芸連

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化をご紹介!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

室戸海洋深層水仕込みの美味しいちりめんじゃこ

2016.1.14

テーマ:土佐のイチオシ

最終更新日:2024年10月29日

お伺いしたのは、大正時代より親子三代、シラス干しやうるめ干し加工一筋でその道を極めた、老舗の海産店「松村海産」です。

こちらで作られる、ちりめんじゃこや干物は全て、安芸市や中芸地区(奈半利町・安田町・田野町)で獲れた新鮮な魚を使用し、こだわりの塩と製造法で仕上げられているんですよ。

早速、ちりめんじゃこが出来上がるまでの工程をみせていただきました。まず四国近海で獲れたシラスを厳選し、その日のうちに仕込み用の海洋深層水を使用し釜で茹でます。茹であがったシラスは水切りされザルに上げられた後、職人達が指の間からこぼし落とすように、干していきます。

澄んだ空気や温暖な気候のなか、燦燦と降り注ぐ太陽を浴びたシラスは、真っ白でフワフワな食感に仕上がります。

製造工程では、従来よりまろやかで、鮮度が長く維持できるよう、海洋深層水を使用したり、干す時間もその日の天気や気温によって変えるなど、様々なこだわりが感じられました。

シラスを釜で茹であげ冷風で冷ましたのが「釜あげちりめん」です。

子供からお年寄りまで、幅広い年齢層の方が食べられるよう塩分も控えめなので、シラス本来の磯の風味がほんのり口に広がる優しい味わいです。

「釜あげちりめん」は大根おろしや大葉と共に、炊き立てホカホカご飯の上に乗せ、ちょっぴり醤油をたらして頂くのがオススメですよ♪

釜で茹であげたシラスを半日干したものが「ちりめんじゃこ」です。

土佐では、「かちりじゃこ」とも言われているんですよ。

噛めば噛むほど旨味が溢れ、ミネラルとカルシウムたっぷりの逸品なので、そのまま、お酒のお供としてもおすすめです。チャーハンにいれても美味しいですよ。

こちらは、高知県東部地域で水揚げされたうるめを、2〜3日天日干しした海洋深層水仕込みの「うるめ干し」です。

土佐沖のうるめは脂の乗りがよく、焼けば香ばしい香りと共に、ジューシーな旨味が堪能できます。

他にも、「あじのひらき」や「カマスのひらき」など絶品ぞろいでした。

みなさんも、ミネラル成分豊富な室戸海洋深層水仕込みの海産物を食べてみて下さいね♪

●カネカ 松村海産 高知県安芸郡奈半利町乙3733

TEL0887-38-2145

※こちらの記事は2016年当時の情報により書かれています。

☆★高知の美味しい特産品がもらえる☆★

定期預金「土佐からの便り定期」はこちら!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化をご紹介!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

日本一の森林率を「楽しみ」に変える事業

2016.1.8

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

今日は、そんな高知県の森林率を「資源豊か」と捉え、活性化に取り組んでいるNPO法人「84(はちよん)プロジェクト」をご紹介したいと思います。

「84プロジェクト」は、「山を元気に、高知を元気に」をモットーに、2009年にスタート。

豊かな森林の素晴らしさを伝えるレクチャー事業や間伐材などを利用した商品開発事業、84%の数字を使って高知県をブランド化する「84ロゴ」を広める活動などを行っています。

「84ロゴ」は、高知県でとれた材木・農畜産水産物・加工食品に関わる商品や活動であれば、使用する事が出来るそうですよ。

こちらは、「84プロジェクト」と住宅・DIY専門会社「株式会社フタガミ」がコラボし、高知県の杉材を使用して作り上げた「84ハコハウス」です。

幅3m×奥行き3m×高さ2.4mの木製キット住宅で、高知県の杉材を利用した居心地いい小空間の魅力を伝えようと、「ホームセンターマルニ南国店」裏のモデルガーデン「84ガーデンガーデン」に設置しているそうです。

こちらは、防災に高知の山の資源を活用する取り組みとして今話題となっている「84防災トイレ」です。

学校教材などを手掛けている「高知トップ教材」が、地域防災に取り組める教材として企画・販売しているそうですよ。

「84防災トイレ」は、脚をボルト止めにすることで収納しやすい「折りたたみ式」、バケツなどに乗せるだけでトイレとして利用できる「どこでもべん木」、小物台や腰掛けとしても利用出来る「腰掛防災トイレ」の3タイプ。

いずれもビニール袋を引っ掛ければ、トイレとして利用できる優れものなんだそうですよ。

毎年8月4日(年によって異なる場合あり)は、高知県の豊かな森林が持つ大きな可能性や間伐材を有効に利用した商品や事業などのアイデアを披露する「はちよん会議」が行われています。

会議や交流会には、「84プロジェクト」のHPから申込み出来るそうなので、一度HPをチェックしてみて下さい。

高知県の森林の魅力を発見出来るかもしれませんよ♪

●特定非営利活動法人 NPO84プロジェクト

TEL080-3924-3570(事務局長:西岡謙一) https://www.kochi-84project.jp/

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化をご紹介!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

お雑煮

2016.1.3

テーマ:ある日の支店長

最終更新日:2024年10月29日

正月休みは、おせちやお雑煮を食べて、ゆっくりできてえいねぇ。

みんなぁのところのお雑煮はどんな味?

汁の味付けは、醤油や味噌が主流やけんど、小豆汁のところもあるらしいねぇ。

高知のお雑煮は、鰹ダシをきかせた、すまし汁。餅は角餅。

お雑煮餅は、東日本では角餅、西日本では丸餅が主流ながやと。高知県が角餅ながは、静岡県から入国した土佐藩主山内家の故郷の風習からきちゅうって言われゆうでぇ。具材は、水菜や三つ葉と家庭によって違うけんど、すまきやかまぼこは欠かせんぜよ。花かつおを盛り付けるところもあるで。

おんなじ四国でも、香川県のお雑煮は煮干でダシをとった白みそ仕立て。そこにあん餅と野菜や豆腐を入れるがやと。

ところ変われば味が変わるお雑煮。色んなところのを食べ比べしてみたくなってきたにゃぁ。

~「高知県の年末年始」に関連する記事~

高知県ならではの門松とは?

>>高知の風物詩『紙の門松』

メディアでも取り上げられた「アレ」です

>>まあ食べてみて。土佐の絶品練りもの『大丸』

高知市の初詣と言えば…

>>初詣はパワースポットへ行こう!

昭和初期頃まで行われていた行事とは?

>>新春を祝う土佐の民俗行事「カイツリ」

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知の風物詩『紙の門松』

2015.12.26

テーマ:ある日の支店長

最終更新日:2024年10月29日

正月飾りといえば、門松。

お正月ゆうたら、その年のみんなぁの健康や幸福を授けてくれる神様、年神様(歳徳神、お正月さまとも呼ばれゆう)が地上に降りてくる時期ながよ。

その年神様が降りてくる目標物が門松ながぁ。

門松は文字どおり『松』が主役。

そのルーツは平安時代に野山で小さい松を引き抜いて長寿を願うた『小松引き』の行事と言われゆうで。『松』を家に持ち帰る習慣は平安時代から始まって、室町時代に今みたいに玄関に飾るようになったがやと。

そんな古い歴史を持つ門松やけど、ここ高知県では門松ゆうたら、紙に印刷された『紙の門松』の方がなじみがあるがぜよ。

『紙の門松』のスタートは60年前ぐらい前。

森林資源を守るエコ対策として、高知市の印刷会社さんが作りはじめたが。

『紙の門松』は県内の13の市町村や町内会らぁが注文して、各家庭に届けてくれるがよ。本物の門松を飾ってさらに、『紙の門松』を玄関に貼り付ける家庭もたくさんあるで。これやったら歳神様に見落とされることもないろうねぇ。

みんなぁも、地上に降りてきてくれた年神様に素通りされんように、しっかり門松を置かんといかんぜよ。

~その他「高知の年末年始」に関する記事~

地方によって違うお雑煮、高知県は…

>>お雑煮

メディアでも取り上げられた「アレ」です

>>まあ食べてみて。土佐の絶品練りもの『大丸』

高知市の初詣と言えば…

>>初詣はパワースポットへ行こう!

昭和初期頃まで行われていた行事とは?

>>新春を祝う土佐の民俗行事「カイツリ」

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

土佐と阿波を結んだ官道「野根山街道」

2015.12.25

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

奈半利町から東洋町野根までの約35kmを尾根づたいにつなぐ「野根山街道」は、歴史的・文化的遺跡や天然林などが、今もなお当時の面影をそのままに残す全国的にも珍しい自然歩道です。激動の幕末には、中岡慎太郎をはじめ志士達の脱藩の道、二十三士動乱の道でもありました。現在では「四国の道」として、全国から多くのハイカーたちが訪れているそうですよ。

かつて街道には、奈半利町の中心部にある「高札場」を西の起点に、一里(約4km)ごとに旅人の道標となる塚が築かれていました。「野根山街道」には現在でも保存状態の良い里塚が残っており、米ヶ岡にある「一里塚」から「五里塚」へと、当時の旅人の足跡を辿ることができるんですよ。

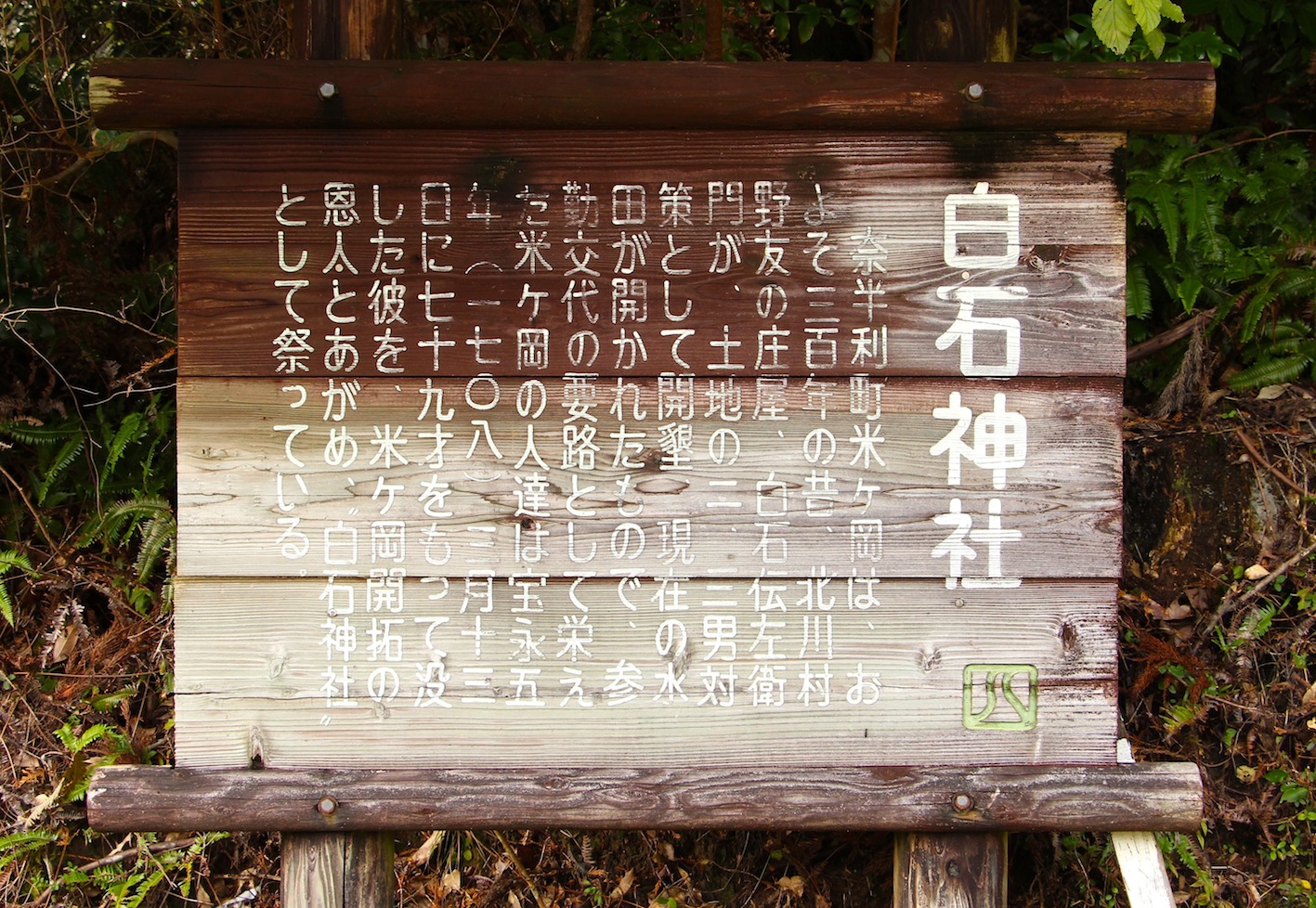

米ヶ岡の「一里塚」を進むと「白石神社」へ。米ヶ岡はおよそ400年の昔、北川村野友地区の庄屋・白石伝左衛門が水田開墾を始めた標高400mの開拓台地。参勤交代の要路として栄えた米ヶ岡の住民たちは、彼を米ヶ岡開拓の恩人と崇め、ここに祀ったといわれています。

街道を先に進むと現れる「つが坂」には、樹上から怪物の大声が聞こえたという伝説の木「笑い栂」の古株が残っています。民話の世界に思いをめぐらせつつ、さらに先に進めば、旅人が一夜をしのいだという大きな宿屋杉、番士の屋敷跡、参勤交代の昔をしのぶお茶屋場や装束峠の敷石、岩佐の関所跡など数多くの史跡や、旧藩林や天然林等自然に富んだ街道が続きます。

街道中の最高峰(1082m)にある展望台や米ヶ岡田園風景など、見晴らしの良いスポットもたくさん!街道を踏破するもよし、健脚度合にあわせてハイキングコースを選ぶもよし。歩きながら自然と歴史を親しんでみてはいかがでしょうか?

●野根山街道 高知県奈半利町横町(高札場)

TEL0887-38-8182(地域振興課)

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化をご紹介!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

最近の投稿

テーマ