ろいろいしゆう記

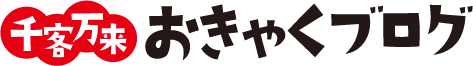

新聞を素敵なバッグに変身させるエコな取り組み

2016.3.11

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月30日

このバッグは、地球の環境にもやさしく、世界中どこでも気軽に作れることから、バッグ作りを通して人と人を繋げていくという活動にも一役買ってるんだそうです。

「しまんと新聞ばっぐ」が作られるようになったきっかけは、2002年、最後の清流「四万十川」の一斉清掃の際の出来事。川岸の木々に捨てられたビニール袋がひっかかり風景を汚しているという現状を目の当たりにした高知在住のデザイナー梅原真氏が、「四万十川流域で販売される商品は、すべて新聞紙で包もう」というアイデアを思いついたそうです。

その意向に賛同した四万十川中流域に暮らす女性が、試行錯誤した結果、翌年、「しまんと新聞ばっぐ」が誕生しました。

「しまんと新聞ばっぐ」は、「四万十川に負担をかけないものづくり」をモットーに、読み終えた新聞紙を活用したり、のりづけする際も環境にやさしいでんぷんのりを使用しています。

折り方により、ハンドバッグやワインバッグなど様々な形のものが作れますし、ぐしゃぐしゃになってしまった新聞紙も、和紙のような風合いに見える事から「もじゃくりばっぐ」という名前が付けられ、人気なんですよ。

「しまんと新聞ばっぐ」の良さは、折る位置や視点をかえることで、個性的な持ち味になったり、またそれを人に伝えたくなることに面白さを感じられるところなのかもしれませんね♪

「新聞ばっぐを作ってみたい!」という方には、新聞ばっぐの作り方を基本から学べる、ワークショップがオススメです。定期的に「しまんと新聞ばっぐコンクール」も開催しているので、自信作を応募してみるのもいいですね♪

他にも、「新聞バッグの作り方をマスターして色んな人に教えてあげたい!」という方の為に、1泊2日の「しまんと新聞ばっぐインストラクター養成講座」なども開催しています。インストラクターになると、折り方教室を開いたり、自作のばっぐを販売することもできるそうですよ。

詳しくは、「しまんと新聞ばっぐ」のHPをチェックしてみて下さいね♪

現在、「道の駅四万十とおわ」のレジ袋として取っ手のない新聞袋を使用したり、海外展示会への出品や東日本大震災復興支援のための取り組みも行っています。

今後は、”まずは1日、ビニール袋ではなく新聞ばっぐを使ってみる”という「ONE day 新聞ばっぐ」の活動を日本各地に広めていくそうです。

みなさんも、「道の駅四万十とおわ」で販売されているインストラクターさん手作りの素敵な新聞ばっぐでお買い物したり、自分で作ったオリジナルの新聞ばっぐで誰かにプレゼントを送ってみませんか?

●しまんと新聞ばっぐ

TEL0880-28-5801(NPO法人 RIVER)

~その他「 四万十川周辺の自然」に触れる記事~

山・川・海を感じる奥四万十博とは?

>>心の底からリフレッシュできる奥四万十地域の博覧会

自然と橋のコラボレーション

>>沈下橋のある風景

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

美味しい生姜で体の芯から温まろう!

2016.3.4

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月30日

実は高知県は、生姜の生産量日本一を誇り、国内生産の30%以上を占めています。

今日は、そんな生姜大国・高知県の土佐市で生姜の生産・販売を手掛けている、「こうて屋」さんに行ってみました。

畑があるのは、土佐市の家俊という地区。温暖な高知県内でも比較的低い土地にあるため気温が低くなりにくく、生姜を育てるのにうってつけの土地なんだそうですよ。

生姜作りは、まず昨年獲れた生姜の中でも良い生姜を、種生姜として植え付ける事から始まります。

約7ヶ月ほどで収穫を迎える生姜は、何と一株で約2kgほどの大きさにまで成長するそうです!

こんなに立派な生姜ができるのも、この土地で長年生姜を育てている生産者さんが培ってきた土壌作りの技術や種生姜の見極め、良い肥料選びなどがあってこそなんですね。

ところで、みなさんは生姜の効果や効能をご存知ですか?

生姜には、辛み成分であるジンゲロールや香り成分のガラノラクトン、加熱・乾燥することによって生まれるショウガオールなどが含まれています。

これらの成分は、血行を促進し、体を温めて冷えを改善するほか、殺菌作用や健胃作用、むくみの改善や美肌にも効果的なんだそうです!

ここで早速、生姜を使った簡単で美味しい土佐の郷土料理「生姜の黒砂糖煮」をご紹介!

材料は、生姜300g・黒砂糖150g・醤油大さじ2・みりん大さじ1・だし汁200ccです。

①スライスした生姜を1時間程度水に浸ける。味見をして辛い場合は水を替えてもう少し浸けておく。

②だし汁に、水気を絞った生姜と黒砂糖、みりんと醤油を加えて汁気がなくなるまで煮る。

甘いだけでなく、ピリッとした生姜の辛さが残っていて、おつまみやおやつとしてもオススメです。

他にも、ちらし寿司に刻んだ生姜を入れたり、すり下ろした生姜をみそ汁や紅茶に入れて飲んだり、スライスして天ぷらにしたりと、生姜は様々な組み合わせが楽しめる万能食材なんですよ♪

大きくて長持ちするのが特徴の高知県の生姜。

保存は、冷蔵庫ではなく、新聞で包んで冷暗所においておくほうが長持ちするそうですよ。

「こうて屋」の生姜は、ひろめ市場にある「産直こうて屋」で購入できるので、みなさんも生姜を食べて、ポカポカな毎日を過ごしましょう♪

●こうて屋

TEL088-820-6556 高知市帯屋町2-3-1(産直こうて屋)

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

お月さん ももいろ

2016.2.22

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

日本で初めて珊瑚が採掘されたのが、ここ高知県。

江戸時代に、室戸の漁師が珊瑚を領主に献上した記録があるそうです。

海に面した高知県でも珊瑚が採れる場所は、室戸岬と足摺岬、そして大月町から宿毛市にかけてに限られます。

中でも幡多郡大月町の『月山神社』のある地域は、古くは『月灘』と呼ばれ、珊瑚発祥の地として知られている海の聖地。そこで採れる珊瑚は、赤、白、ももいろ珊瑚。

大月町には、ももいろ珊瑚に纏わるわらべ唄『お月さん ももいろ』があります。

♪お月さん ももいろ

だれんいうた あまんいうた

あまの口 ひきさけ♪

江戸時代、珊瑚は幕府のご法度品でした。

そのため土佐藩では、海で珊瑚が採れることを口にしてはいけませんでした。もし、幕府に知られれば財宝として召し上げられてしまうからです。土佐のお殿様は、珊瑚を採ること、拾うこと、持つこと、珊瑚について話すことも禁じ、珊瑚の存在を隠していました。

『お月さん ももいろ』は、『月灘にももいろ珊瑚があることを言ってはならないのに、言ったのは誰だ。きっとあまだろう。あまの口を引き裂け』と唄われていて、珊瑚の存在を口にすることを戒めていたと考えられています。

この唄を題材として、松谷みよ子さんの絵本『お月さん ももいろ』が発刊されました。

海とともに暮らす娘『おりの』が、嵐のあとの浜辺で、ご法度品とは知らずに、偶然ももいろ珊瑚を拾ってしまうことから始まる物語。

『おりの』の死後、彼女の拾ったももいろ珊瑚は、お姫様のかんざしになったそうです。そして、月灘では『お月さん ももいろ』の唄がひっそりと歌いつがれるようになりました。

優しい土佐弁の語り口で書かれたこの絵本は、全国に知られています。

現在、高知県は国内珊瑚漁獲の約70%を占める産地。また、日本の珊瑚の80%がここ高知県で加工され、全世界へ届けられています。

中でも、深みのある赤珊瑚『血赤珊瑚』は、ヨーロッパでは『トサ』の名称で呼ばれ、最高ランクとして珍重されています。

悲しい物語を持つ珊瑚ですが、実は、富と幸せをもたらすとされる3月の誕生石。

イタリア産カメオの原木は高知(日本)から供給されているんですよ!!

珊瑚は世界中で愛されているんですね。

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化をご紹介!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知の街が「おきゃく」一色になる楽しいイベント

2016.2.19

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

お酒を飲むのが大好きな高知県民が、祝い事や節句など様々な行事の際に人を招き、宴を開いたことから、いつしか宴会の事自体を「おきゃく」と呼ぶようになったそうです。

高知県では、そんな土佐の文化を大切に、高知の街全体を宴会に見立てた大盛り上がりのイベントが、9日間に亘って開催されるんですよ!

そのイベントがコチラ!

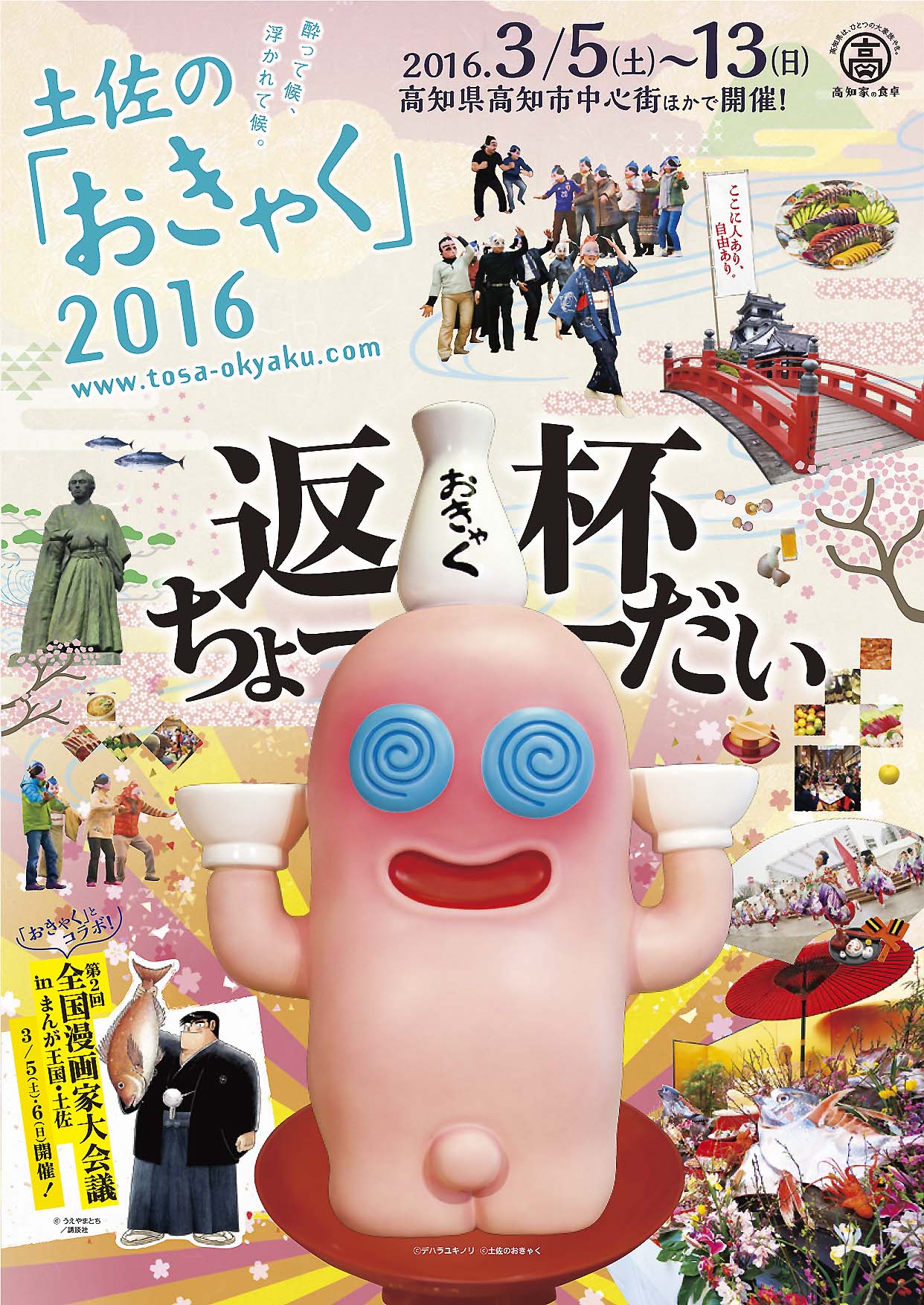

土佐の「おきゃく」2016【開催2016年3月5日(土)〜13日(日)】

このイベントは2006年に始まり、今年で開催11回目を迎えます。

宴会にかかせない高知の酒食、歌や踊りはもちろんのこと、約40もの多彩なイベントが、高知市中心街をメインに次々と開催されます♪

今日は、そのイベント内容をちょっぴりご紹介します。

まずは、美味しいグルメが一堂に集結する高知市中央公園のイベント。

5~6日は「ご当地グルメ屋台村」がオープン!高知の美味しい食べ物がズラリと並びます。

9日には、シェフたちが趣向を凝らした料理と共に、ワインやカクテルを楽しむ、本場・フランスさながらの「アペリティフの日inおきゃく」も開催されますよ。

また、12日は、皆が一緒になって楽しめる「菊の花」など、ユーモア溢れる土佐のお座敷遊びが気軽に体験できるイベントも!

土佐の「おきゃく」には、見て・聞いて楽しむイベントもたくさんあります。

5~6日は、プロやアマチュアを問わず多彩なミュージシャンが登場する「ラ・ラ・ラ春まつり」が、高知の街を素敵な音楽で包み込みます。

同日、高知市中央公園や商店街では、本場・土佐のよさこい鳴子踊りが楽しめる「土佐のおきゃく よさこい春の舞」も開催。高知銀行踊り子隊も参加しますよ。

「見るだけじゃ物足りない!」という方は、参加型イベントがオススメです。

10日には、土佐の酒席には欠かせない伝統的な遊び「はし拳」の大会があり、観戦はもちろん参加も出来るんですよ。

12日には、高知県のご当地グルメを食べて競う「あつまれフードファイター! 高知の食に喰らいつけ!」や、普段はなかなか素直に謝る事のできないあの人に向けてステージから「ごめんなさ〜い!」と叫ぶ「出張!!! なんでもごめんなさい」イベントもあり。

また、12~13日には、10種の障害物のあるアスレチックコースを突破する、子供にも人気の「ニンジャMAX」を開催。

このほか、華やかに盛りつけされた皿鉢がズラリと並ぶ「食の祭典 南国土佐皿鉢祭」、まんが王国・土佐ならではの「全国漫画家大会議」とのコラボイベント、ドリンクラリーやスポーツイベントなど、イベントめじろおしで目移り必至です!

東西約1kmにわたる高知市中心商店街アーケードや中央公園に宴会場が出現!出店で購入した食べ物を持ち寄り、テーブルやこたつを囲んで宴会ができるんです!

土佐の「おきゃく」イベントの醍醐味はなんといっても、知ってる人も見知らぬ人も、お酒を差しつ差されつ、自然に打ち解け合える楽しい雰囲気!これは一見の、いえいえ、体験の価値ありですよ!高知県外からのお客様には事前予約で優先席のご用意もあります(12〜13日開催「日本一の大おきゃく」のみ)。

みなさんも、土佐のおもてなしがたくさん盛り込まれた素敵なイベントを楽しんでみて下さい。

イベント詳細や日時は土佐の「おきゃく」HPからチェック出来ますよ♪

昨年、突如降臨した「おきゃく」のシンボルキャラ「べろべろの神様」も高知市中央公園にいるそうなので、お酒で失敗しないよう、楽しく健康に過ごせるようにお願いしてからイベントにでかけてみましょう♪

イベントの最新情報は土佐の「おきゃく」HPにて!

●土佐のおきゃく事務局

TEL088-823-0989 https://tosa-okyaku.com/

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

心温まる高知県の「こども詩集 やまもも」

2016.2.12

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

「こども詩集 やまもも」は、高知県の小・中学校の子どもたちの詩集です。

詩の表現を通して、生活や現実を正しく・深く認識し、感動する心を育もうと、学習の中で子どもたちが書いた詩を、教室の中だけでなく、より多くの人々に読んでもらおうと出版されている詩集です。1977年に第1集が発行されて以降、毎年発行されており、今年で39集目になるんですよ。

詩集には、毎年7000~8000編ほど寄せられる応募作品の中から選ばれた200編あまりの詩が掲載されています。子どもたちが生活のさまざまな場面で感じたことをありのままの言葉で、素直に綴った作品がいっぱいです。

家族との絆の温かさや優しさに溢れた作品もあれば、悲しみと向き合い乗り越えようとするたくましさ、けなげさがみえる作品もあります。

さらに、思わず微笑んでしまう作品など、子どもたちが生きる今が垣間見えます。

今回は、その一部をちょっぴりご紹介します。

「こども詩集 やまもも」は、高知県民にとってなじみが深く、地元紙「高知新聞」にも定期的に掲載されています。子どもたちのみずみずしい感性や、イキイキした土佐弁で語られる作品には心があったまり、1日のスタートを、ちょっといい気分にさせてくれるんですよ。

県民に愛され、これほど長期にわたって活動を続けている児童詩集は全国的にも珍しく、「こども詩集 やまもも」は現在までに、「日本作文の会・優秀詩作品賞」や「第17回北原白秋賞」、「高知県文化賞」などを受賞しています。

「こども詩集 やまもも」は、高知県内の各書店や学校でも購入することができるほか、市町村にある学校図書館や各図書館でも閲覧できます。発刊30周年を記念して作られた単行本「うたいつづけて」や、35周年記念誌「実践のための詩集 こどもが紡ぐ365日」なども出版されているので、ぜひ一度、手にとってみてください。

「こども詩集 やまもも」への作品応募は、毎年1月の最後の土曜日が締め切りだそうです。

毎年、7月〜8月には、楽しみながら詩が書けるように「やまもも親と子詩の教室」なども開催しているそうなので、高知県内の小学生・中学生は、来年の応募に向けて、素敵な詩を書いてみてはいかがでしょうか?

●高知県児童詩研究会

TEL088-833‐1208(事務局:潮江東小学校 小松康文)

※2016年2月現在の情報になります。最新情報化はこちらからご確認ください

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

日本の植物分類学を築いた植物学者・牧野富太郎博士

最終更新日:2024年10月29日

#牧野富太郎 #高知県立牧野植物園

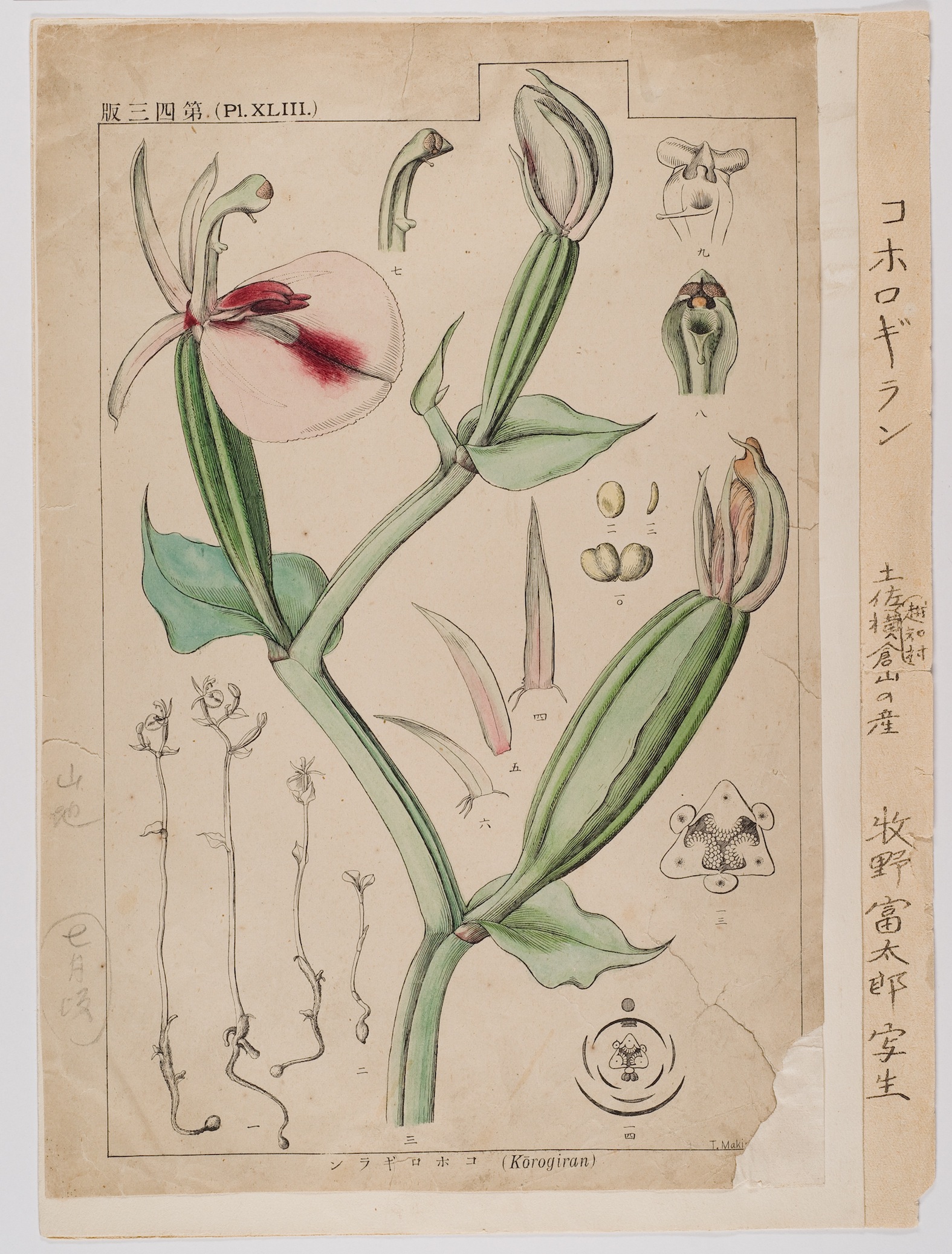

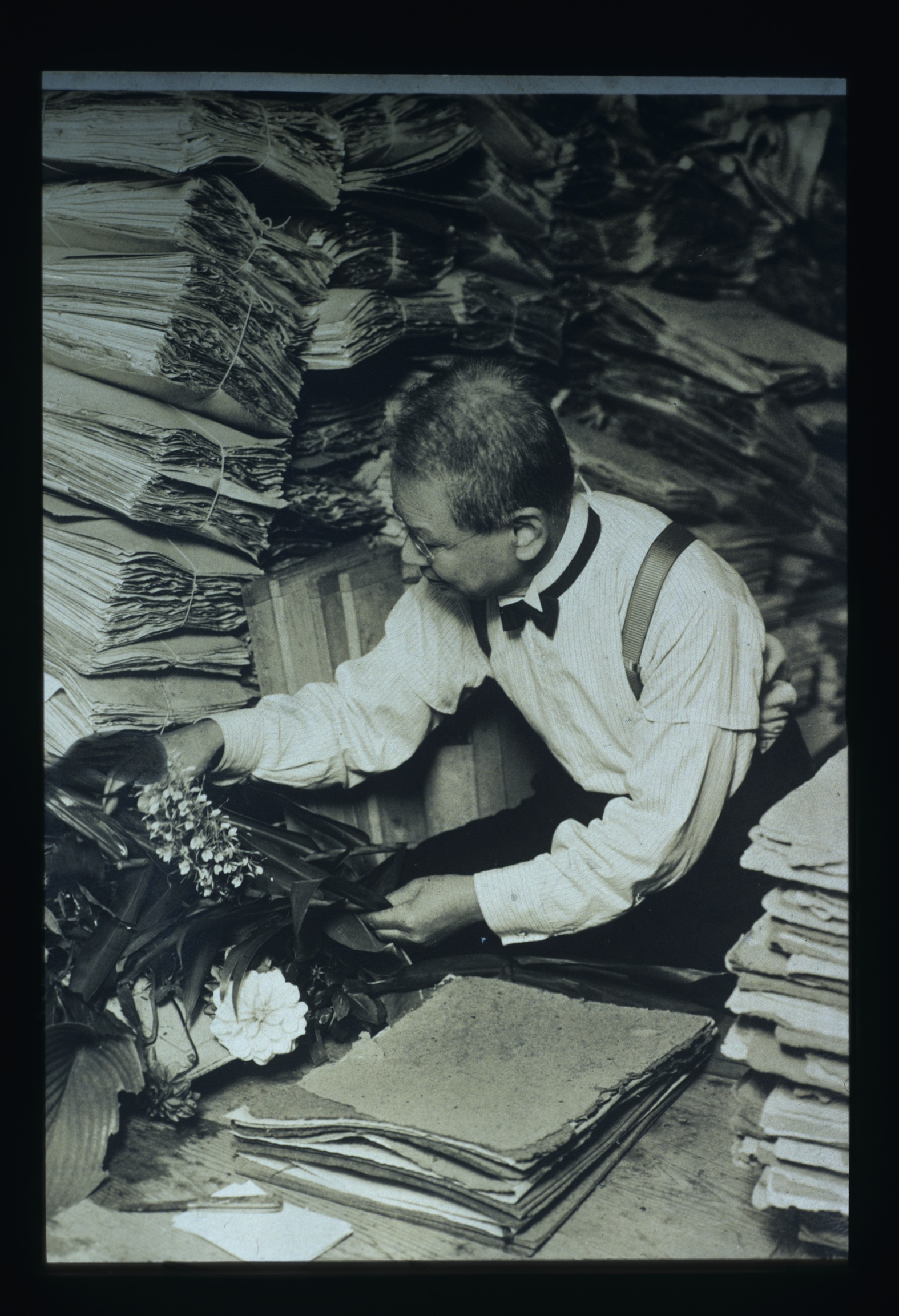

牧野富太郎は、1862年4月24日、現在の高知県高岡郡佐川町に生まれました。

小学校の授業にはすぐに飽きて2年で中退した富太郎ですが、土佐の豊かな自然に育まれ、幼少より植物に興味を持ち、実家の裏山によく出かけては、植物を採り観察して図に記し、独学で植物の勉強に励んでいたと言われています。

富太郎は、22歳で植物学を志し上京、東京大学の理学部植物学教室で植物分類学の研究に打ち込む機会を得ました。

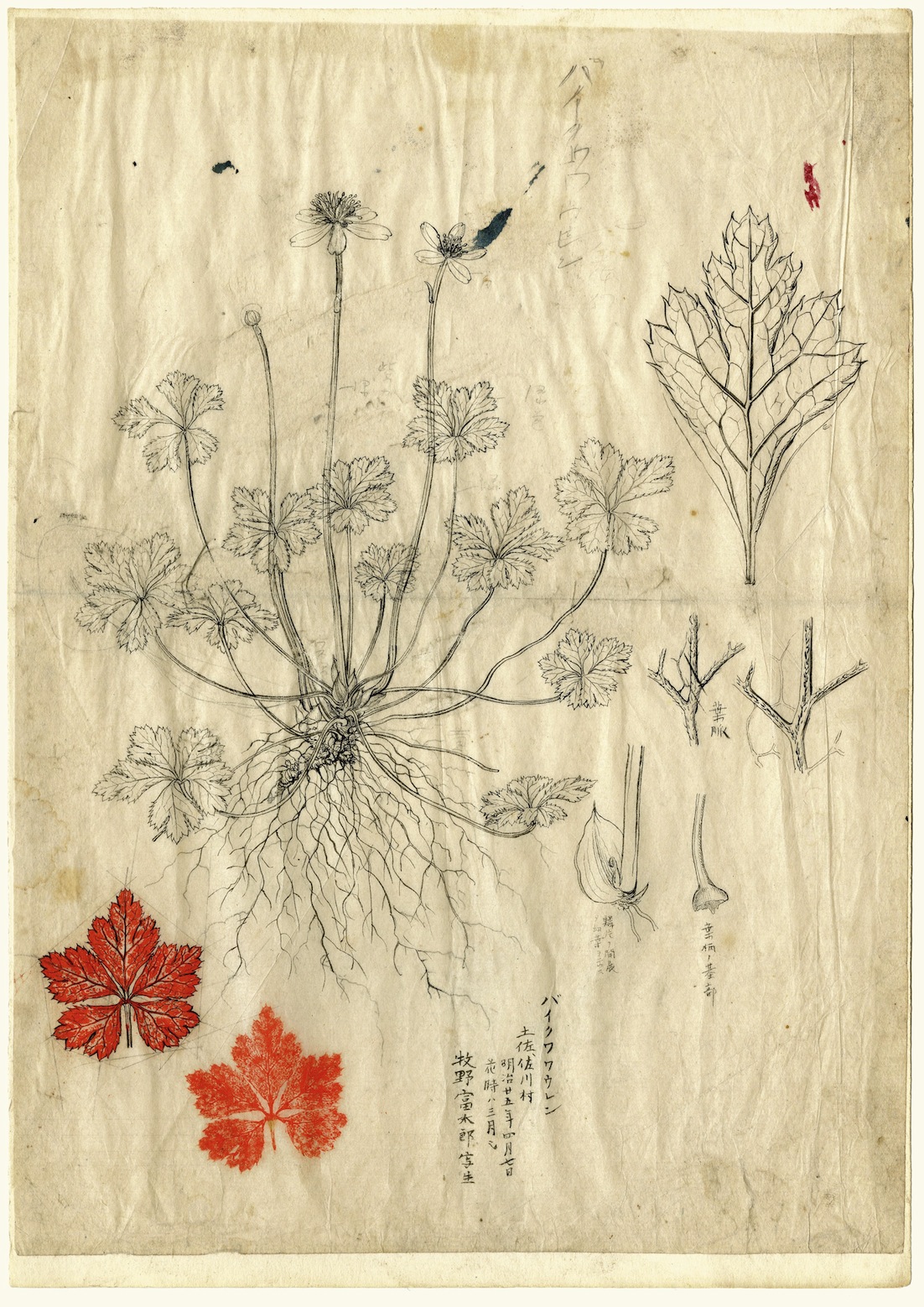

1887年、25歳の時に友人と「植物学雑誌」を創刊、その翌年、日本の植物誌の第一歩を踏み出すことになる「日本植物志図篇」を刊行し、1889年には、大久保三郎氏と、日本で初めて新種の植物に「ヤマトグサ」という学名をつけ、「植物学雑誌」第3巻第23号で発表します。さらに、世界的珍種の食虫植物「ムジナモ」に花が咲くことを発見した事などから、世界に牧野富太郎の名が知れ渡りました。

その後も、植物の採集や、植物の図や説明をまとめた書物を刊行するなど、日本の植物相の解明を目指した富太郎は、1912年、50歳で東京大学の理科大学講師となり、65歳の時には理学博士の学位を得ます。そして、大学を辞任した後、78歳で研究の集大成「牧野日本植物図鑑」を刊行しました。この本は改訂を重ねながら現在も販売されています。

晩年になっても研究意欲がとどまらなかった富太郎は、1957年1月18日、私財を投じて収集した4万5千冊の蔵書に囲まれながら、植物と片時も離れることなく、94年の生涯を終えました。

その生涯において収集した植物の標本はなんと約40万枚、命名した新種や新品種の植物は約1500種類以上と言われています。

そんな富太郎は、土佐人らしい陽気で気さくな人物だったと言われています。生涯借金に悩まされ、何度も家財に差押札を貼られたにもかかわらず、研究や教育のためには平気で高い本を買い、学生にはご馳走を振舞い、自身は高価な服を着てオシャレをし・・・と豪放磊落な逸話には事欠きません。こんなところも、土佐人が彼に魅了され、尊敬を集める要因なのかもしれませんね。

富太郎の遺志を受け継ぐ植物園として、高知市五台山にある「高知県立牧野植物園」。

幼少時代に暮らした佐川町の生家の裏山に咲いていたことから、上京後も故郷である土佐を思い起こさせる花として富太郎が特に好み親しんでいたという、「バイカオウレン」が園のロゴマークになっています。

園内には、牧野富太郎記念館があり、富太郎の生涯が分かる常設展示や植物関係の図書を収めた図書室、植物標本室や研究施設、富太郎が収集した蔵書や直筆の原稿、植物図など約58000点を収蔵した牧野文庫もあります。

また、熱帯さながらに緑が生い茂る温室やレストランなども設けられた約6haの広い園地には、富太郎が学名を記載した植物や植物図に描いた植物など、富太郎にゆかりのある植物、約3000種類が四季を彩ります。困窮時代の富太郎を支え続けた壽衛(スエ)夫人の名をとって命名した「スエコザサ」も見逃せませんね。

生涯を植物の研究と教育普及活動に捧げた牧野富太郎に思いを馳せながら、ゆっくり散策してみてはいかがでしょうか?

●高知県立牧野植物園

高知県高知市五台山4200-6 TEL088-882-2601

https://www.makino.or.jp/

~その他「植物学者・牧野富太郎博士」に関する記事~

知ってますか?牧野富太郎博士にちなんだお酒

>>朝ドラのモデル・牧野富太郎博士にちなんだ香り豊かなお酒♪

牧野富太郎博士ゆかりの『高知県立牧野植物園』イベント

>>『夜の植物園』へ出かけよう!

牧野富太郎博士の出身地をご紹介します

>>いにしえの風情が残る佐川町の町並みと桜

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知県の魅力を発信する大家族「高知家」

2016.1.29

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2023年7月10日

こんにちは、よさこいおきゃく支店の窓口を担当している「はちきん」です。

今回は、「高知県は、ひとつの大家族やき。」をコンセプトに、一度出会えば家族のように親しくなる高知県人の温かな県民性を活かした、高知県の様々な情報や魅力の発信、プロモーション活動などを行っている「高知家」プロジェクトをご紹介します。

「高知家」は、高齢化や人口減少による経済の縮小など、全国の自治体が抱える課題解決の先進県となろうと、高知県が2013年度に「地産外商の推進」「観光振興」「移住促進」を目的としてスタートさせたプロジェクト。

2013年は「みんなぁも、高知家の家族にならん?」と呼びかけ、ファン拡大や高知県への観光誘致などを行い、2014年には「高知県のええもん、ぜーんぶおすそわけやき。」をスローガンに掲げ、高知県の物産や観光などに繋がるキャンペーンを実施しました。

2015年度は、「高知家の家族は、みんなぁがスターやき。高知家ALL STARS」をスローガンに、「高知家」の家族である県民や高知に縁のある方が、自分の個性にちなんだ「○○○スター」として、実際のプロモーション活動に参加したり、自身のブログやSNS等で高知県の魅力を発信しています。

「高知家」サイトで自身のスター名を決めて申込みすると、「高知家」サイトに登録されるそうですよ。

※2016年3月末日まで募集予定

その他、高知への移住者を全力で応援しようと、「高知家」プロモーションと連動した「高知家の移住」PRも行っています。

いきなり移住する事に不安を感じている方などが、地域の風土や住民の人柄に触れられるよう「お試し滞在施設」を設けている他、田舎暮らし体験や移住体験ツアーの募集も行っています。

また、移住を考えている方には、移住・交流コンシェルジュがきめ細やかな相談対応も行ってくれるそうですよ。

「日本で最も移住に本気!」という「高知家」の強い思いが伝わってきますね♪

また、「地産外商公社高知事務所(高知県庁内)」や「とさてらす(JR高知駅南口)」、「高知龍馬空港」などに設置してある「高知家」ファミリー募金に寄附すると、寄附金100円ごとに「高知家」ピンバッジが1個贈呈されます。

みなさんも「高知家」の家族として、ピンバッジをゲットしてみてはいかがでしょうか。

※こちらの記事は2015~2016年当時の情報により書かれています。

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化をご紹介!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

紀貫之が土佐から京都までの55日間を綴った土佐日記

2016.1.22

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

#紀貫之 #土佐日記 #土佐日記つらゆき時代まつり

紀貫之最古の歌とされているのは、寛平5年(893年)前後の「是貞親王家歌合」「寛平御時后宮歌合」。

紀貫之は、延喜5年(905年)、勅撰和歌集である「古今和歌集」の撰者の1人となり、延長7年に「新撰和歌集」の撰を命じられ、延長8年(930年)から土佐守の赴任中に撰を完成させました。

承平4年(934年)に土佐守の任期を終えて帰京した紀貫之は、日本最古の日記文学と言われる「土佐日記」を書き上げました。

承平4年12月21日・【男もすなる日記といふものを女もしてみむとてするなり。】

男も書くと言う日記というものを、女である私もしてみようと思って書く、という冒頭から始まる「土佐日記」。

紀貫之は男ですが、日本文学史上初めて書き手を女性の筆に託して仮名書きしたものとされ、その後の日記文学や随筆女流文学の発達に大きな影響を与えたと言われています。

承平4年12月21日・【それの年の十二月の二十日あまり一日の日の、戌の時に門出す。】

ある年の十二月二十一日の午前八時頃に出立する、という文があります。

この日に、紀貫之は土佐の国府を出発したとされています。

現在でも、南国市国府地区には、平安時代に国司として赴任した紀貫之が住んでいた国司館の跡があり、この邸跡の南一帯は土佐の国衙(こくが)跡と言われています。

南国市では、そんな紀貫之を偲ぶお祭り「土佐日記つらゆき時代まつり」が開催されます(日程未定)。

当日は、紀貫之や紫式部、随身・供奉・市女笠等に扮した衣冠や十二単などの平安時代の衣装を身にまとった約150人もの行列が、国府(古今集の庭)の門出や大湊の船出の様子を再現しつつ、街中を練り歩くそうです。

紀貫之は土佐の国府を出発した後、京都へと船が出る、室津(室戸市)を目指します。

承平5年1月10日・【十日。今日はこの奈半の泊にとまりぬ。】

この前日、紀貫之は現在の奈半利町に到着します。

紀貫之が奈半利町に2泊した記念として、奈半利橋の東には「土佐日記那波泊」と記された大きな石碑が残っていますよ。

同日、紀貫之は現在の室戸市羽根町に到着。

「土佐日記」では、幼い子供がこの地名を聞いて

【まことにて名に聞くところ羽根ならば飛ぶがごとくに都へもがな】と詠みます。

これは、本当に名に聞くとおり羽であるならば、飛ぶように都へ帰りたいものだという、望郷の念にかられる思いをよく表していますが、この幼い子供につけて思い出されるのが、紀貫之が土佐で亡くした幼い娘のことのようにも思えます。

室戸市の羽根岬には、この歌を刻んだ歌碑があるんですよ。

また、室戸市には、紀貫之が命名したと今に伝えられている「梅香(まいご)の井戸」などもあります。

「土佐日記」を詳しく読めば、紀貫之の移りゆくものへの心くばりや情に厚い人柄がよく分かります。

中でも、京都から連れて来た愛娘が急病で亡くなり、共に京都へと帰れない嘆きや情愛、哀傷は、日記文の至るところに伺うことができます。

【都へと思ふをものの悲しきはかへらぬ人のあればなりけり】

都へと帰るのだと思うにつけて何となく悲しいのは、一緒に帰らない人がいるからだ、と詠んだ紀貫之。

「高知県立文学館」には、唯一土佐に残る伝紀貫之筆「月字額」の拓本(木や石、または石碑などに刻まれた文字や文様を墨を使って紙に写しとったもの)や「土左日記(土佐日記)」の延徳本(慶長五年書写)影印、「土佐日記抄」や「土佐日記考證」など、江戸時代以降の重要な注釈書や研究書を所蔵しており、展示しています。

みなさんも、紀貫之が旅をした場所を巡り、「土佐日記」を読んで、紀貫之が生きた時代に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

取材協力/南国市観光協会、高知県立文学館(高知県高知市丸ノ内1-1-20)

※イベント情報は2016年当時のものになります。

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化って知っちゅう?

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

日本一の森林率を「楽しみ」に変える事業

2016.1.8

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

今日は、そんな高知県の森林率を「資源豊か」と捉え、活性化に取り組んでいるNPO法人「84(はちよん)プロジェクト」をご紹介したいと思います。

「84プロジェクト」は、「山を元気に、高知を元気に」をモットーに、2009年にスタート。

豊かな森林の素晴らしさを伝えるレクチャー事業や間伐材などを利用した商品開発事業、84%の数字を使って高知県をブランド化する「84ロゴ」を広める活動などを行っています。

「84ロゴ」は、高知県でとれた材木・農畜産水産物・加工食品に関わる商品や活動であれば、使用する事が出来るそうですよ。

こちらは、「84プロジェクト」と住宅・DIY専門会社「株式会社フタガミ」がコラボし、高知県の杉材を使用して作り上げた「84ハコハウス」です。

幅3m×奥行き3m×高さ2.4mの木製キット住宅で、高知県の杉材を利用した居心地いい小空間の魅力を伝えようと、「ホームセンターマルニ南国店」裏のモデルガーデン「84ガーデンガーデン」に設置しているそうです。

こちらは、防災に高知の山の資源を活用する取り組みとして今話題となっている「84防災トイレ」です。

学校教材などを手掛けている「高知トップ教材」が、地域防災に取り組める教材として企画・販売しているそうですよ。

「84防災トイレ」は、脚をボルト止めにすることで収納しやすい「折りたたみ式」、バケツなどに乗せるだけでトイレとして利用できる「どこでもべん木」、小物台や腰掛けとしても利用出来る「腰掛防災トイレ」の3タイプ。

いずれもビニール袋を引っ掛ければ、トイレとして利用できる優れものなんだそうですよ。

毎年8月4日(年によって異なる場合あり)は、高知県の豊かな森林が持つ大きな可能性や間伐材を有効に利用した商品や事業などのアイデアを披露する「はちよん会議」が行われています。

会議や交流会には、「84プロジェクト」のHPから申込み出来るそうなので、一度HPをチェックしてみて下さい。

高知県の森林の魅力を発見出来るかもしれませんよ♪

●特定非営利活動法人 NPO84プロジェクト

TEL080-3924-3570(事務局長:西岡謙一) https://www.kochi-84project.jp/

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化をご紹介!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

土佐と阿波を結んだ官道「野根山街道」

2015.12.25

テーマ:ろいろいしゆう記

最終更新日:2024年10月29日

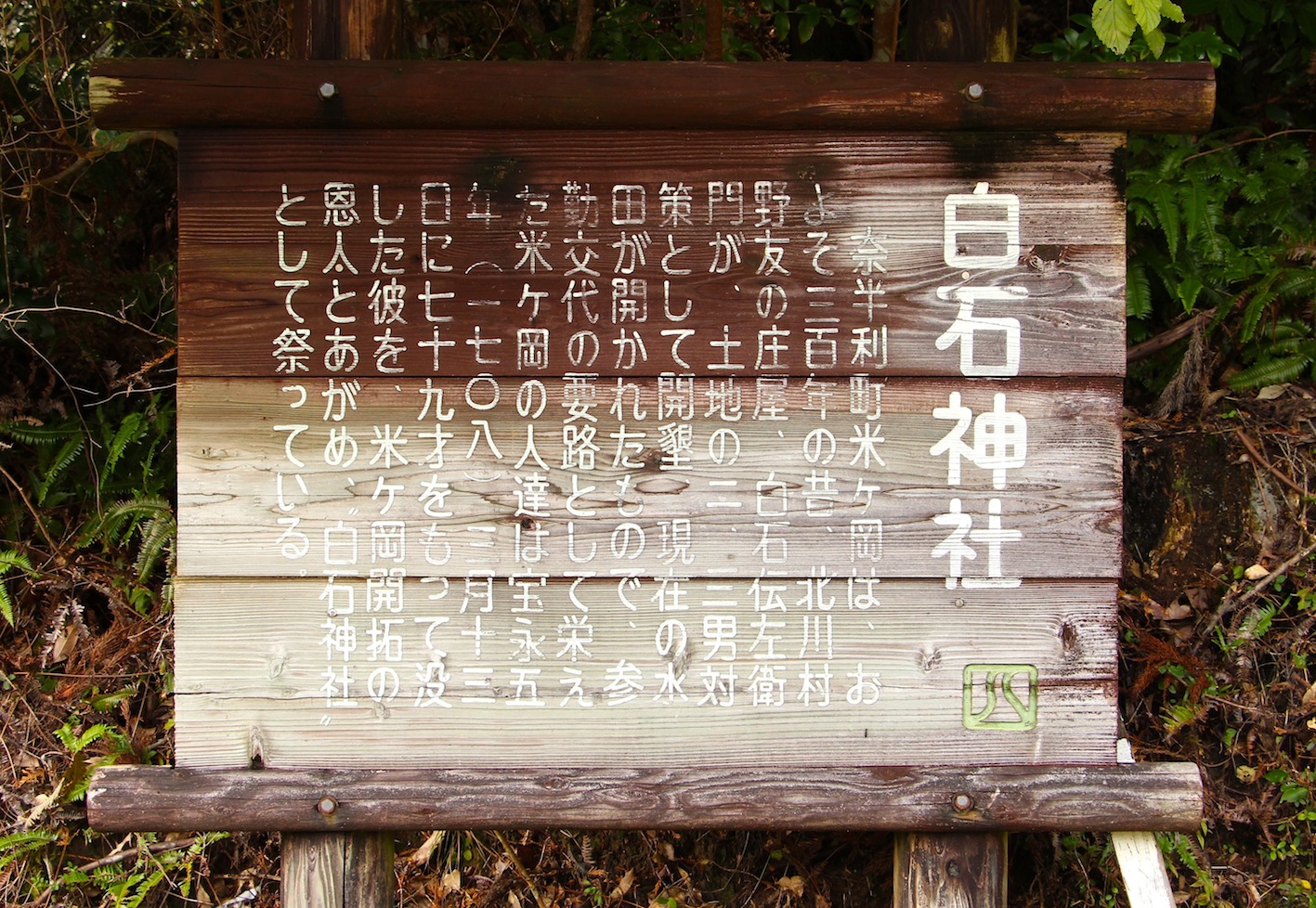

奈半利町から東洋町野根までの約35kmを尾根づたいにつなぐ「野根山街道」は、歴史的・文化的遺跡や天然林などが、今もなお当時の面影をそのままに残す全国的にも珍しい自然歩道です。激動の幕末には、中岡慎太郎をはじめ志士達の脱藩の道、二十三士動乱の道でもありました。現在では「四国の道」として、全国から多くのハイカーたちが訪れているそうですよ。

かつて街道には、奈半利町の中心部にある「高札場」を西の起点に、一里(約4km)ごとに旅人の道標となる塚が築かれていました。「野根山街道」には現在でも保存状態の良い里塚が残っており、米ヶ岡にある「一里塚」から「五里塚」へと、当時の旅人の足跡を辿ることができるんですよ。

米ヶ岡の「一里塚」を進むと「白石神社」へ。米ヶ岡はおよそ400年の昔、北川村野友地区の庄屋・白石伝左衛門が水田開墾を始めた標高400mの開拓台地。参勤交代の要路として栄えた米ヶ岡の住民たちは、彼を米ヶ岡開拓の恩人と崇め、ここに祀ったといわれています。

街道を先に進むと現れる「つが坂」には、樹上から怪物の大声が聞こえたという伝説の木「笑い栂」の古株が残っています。民話の世界に思いをめぐらせつつ、さらに先に進めば、旅人が一夜をしのいだという大きな宿屋杉、番士の屋敷跡、参勤交代の昔をしのぶお茶屋場や装束峠の敷石、岩佐の関所跡など数多くの史跡や、旧藩林や天然林等自然に富んだ街道が続きます。

街道中の最高峰(1082m)にある展望台や米ヶ岡田園風景など、見晴らしの良いスポットもたくさん!街道を踏破するもよし、健脚度合にあわせてハイキングコースを選ぶもよし。歩きながら自然と歴史を親しんでみてはいかがでしょうか?

●野根山街道 高知県奈半利町横町(高札場)

TEL0887-38-8182(地域振興課)

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

高知をこじゃんと応援中!

![]()

よさこいおきゃく支店とは?

申し込み方法がよりスマートになりました!

→口座開設申込みの流れ

高知のおきゃく文化をご紹介!

☆★ーーーーーーーーーーーーーーーーー☆★

最近の投稿

テーマ

カレンダー

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |