2017年1月21日

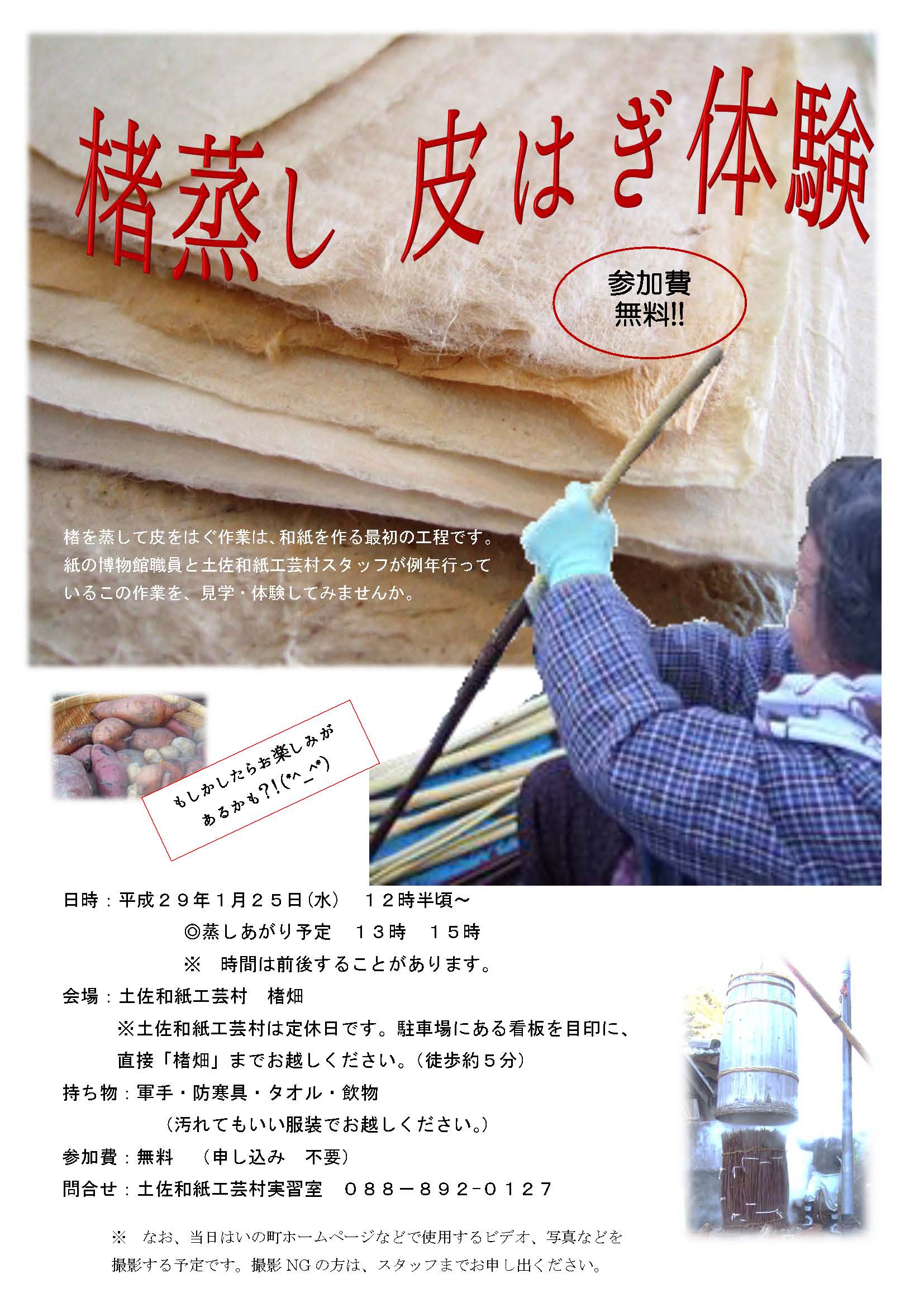

楮(こうぞ)蒸し、皮はぎ体験

2017.1.21

テーマ:おらんくのイベント

○日時 平成29年1月25日(水) 12時半頃~

○場所 土佐和紙工芸村 楮畑(高知県吾川郡いの町鹿敷)

※土佐和紙工芸村は当日は定休日です。駐車場にある看板を目印に

直接楮畑までお越しください。

○参加費 無料

○持ち物 軍手、防寒具、タオル、飲物(汚れてもいい服装で!!)

優しい手触りと、しなやかな強靭さが魅力の土佐和紙。その歴史は古く、今から約1100年前の平安時代の書物の中で、土佐は「紙を作る国」として紹介されているそうです。江戸時代には「土佐七色紙」と呼ばれる紙が幕府に献上され、土佐和紙は全国にその名を馳せました。

土佐の紙作りが発達した理由の一つは、高温多湿な土佐の気候が、紙の原料である楮(こうぞ)の生育に適していたことだと言われます。高知県の仁淀川流域では、古くから、繊維が長く、太く、丈夫な紙作りに適した土佐楮(こうぞ)の栽培が行われてきました。良質な水に恵まれた仁淀川流域のまち「いの町」は、紙作りの豊かな文化が継承された「紙の町」と呼ばれ、日本三大和紙の産地のひとつとして知られているんですよ。

土佐楮(こうぞ)で作られた和紙は、パルプを原料とする大量生産の紙と比べ、薄く、しなやかで、破れにくいのが特徴。

紙作りには、楮(こうぞ)を蒸して皮をはぎ、消石灰や炭酸ソーダで煮て、繊維をたたきほぐして水に溶かし、漉く・・・と多くの工程が必要です。

いの町では、毎年12月~1月にかけて楮(こうぞ)を刈り、和紙作りがスタートします。一年分の和紙の原料を甑(こしき)で蒸し、皆でいっせいに皮をはぐ作業は昔から変わることなく受け継がれてきました。

土佐和紙工芸村のスタッフさんのお話を聞きながら、2017年の和紙作り最初の工程を体験してみませんか?

●お問い合わせ先 土佐和紙工芸村実習室/088-892-0127

最近の投稿

テーマ