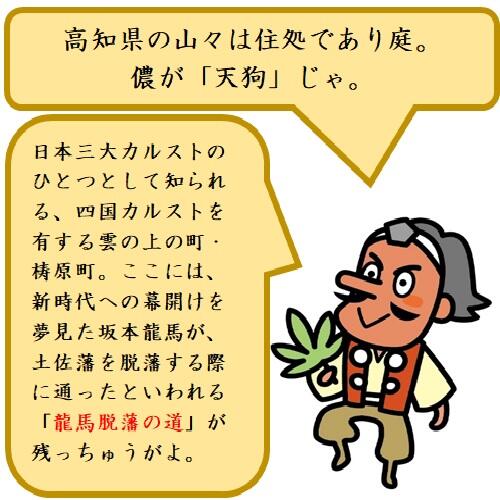

森林浴を楽しみながら歩く・坂本龍馬脱藩の道

【おでかけ】ろいろいしゆうき

この道は、龍馬と共に脱藩した、沢村惣之丞(さわむらそうのじょう)の口述を記録した文書に基づいて解明されたそうです。

文久2年(1862年)3月24日、龍馬は同志である惣之丞と共に、自身の生まれ育った土佐藩(高知市)を出奔。翌25日梼原町に到着し、梼原の勤王の志士である那須俊平(なすしゅんぺい)・信吾(しんご)父子の屋敷に宿泊します。

翌3月26日、俊平・信吾の案内により、伊予へ通じる関所・宮野々番所【写真上】と土佐藩最後の番所・松ヶ峠番所を抜け、予土県境・韮ヶ峠(にらがとうげ)【写真下】を越えて、伊予の国(愛媛県)に脱藩。

その後、龍馬と惣之丞は船便にて長浜町へ到着し、その夜は、紺屋を営む豪商・冨屋金兵衛宅に泊まり、翌日船で三田尻(山口県)へと向かいました。

現在、那須俊平・信吾邸跡から韮ヶ峠までの道中には、龍馬・惣之丞・俊平・信吾に加え、同じく国境を越え維新の動乱に身を投じた吉村虎太郎、前田繁馬、中平龍之助そしてこれらの志士が脱藩する際に家財を売却してまで資金援助を行うなど傾倒した、掛橋和泉ら八志士の銅像が建つ「維新の門」【写真上】や、掛橋和泉邸【写真下】などがあります。

その他、藩政時代からあったといわれる茶堂(ちゃどう)【写真上】や、梼原町産の木材を使用した立派な屋根付き橋「神幸橋(みゆきばし)」がかけられた三嶋神社【写真下】なども見られます。「坂本龍馬脱藩の郷 ゆすはらであいの会」では、「龍馬脱藩の道」の一部を地元ガイドさんと巡る、ウォークガイド(※予約取次はゆすはら観光交流案内所 まろうど館)も開催しています。みなさんも、龍馬が脱藩したといわれる道を歩きながら、龍馬に想いを馳せてみてはいかがでしょうか?

ゆすはら観光交流案内所 まろうど館

TEL0889-65-1187